Saarlouis

Saarlouis wird gern als „heimliche Hauptstadt“ des Saarlandes bezeichnet. Eigentlich ist Saarlouis nur Hauptstadt eines Landkreises, Sitz des Verwaltungsgerichts des Saarlandes und ein wichtiger Dienstleistungs-, Einkaufs- und Industriestandort an der mittleren Saar. Was die Einwohnerzahl angeht, rangiert Saarlouis mit rund 36.000 auf Platz sechs der saarländischen Städte. Auch wenn das mit der „heimlichen Hauptstadt“ auch nicht an objektiven Kriterien abzulesen ist, so besticht Saarlouis doch durch sein Selbstbewusstsein als geschichtsträchtiger Ort und sein besonderes Flair als die „französischste“ Stadt im Lande, und das nicht von ungefähr.

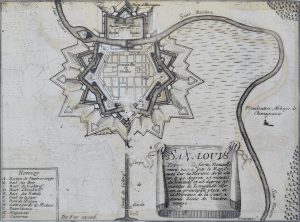

Saarlouis ist eine französische Gründung, und so trägt sie auch den Namen des französischen Sonnenkönigs. Louis XIV ließ die Stadt 1680 als Festung im Vorfeld seines Reiches von dem berühmten Baumeister Vauban entwerfen. Die Stadt entstand – auf Kosten von Wallerfangen, das bis dahin das regionale Zentrum war – in einem unbewohnten sumpfigen Gelände und wurde am Reißbrett entworfen. Die sternförmige Anlage war eine besondere verteidigungsarchitektonische Raffinesse. 1

Auch als Saarlouis 1815 preußisch wurde, verlor es nicht seinen militärischen Charakter. 1889 wurde es allerdings „entfestigt“ und konnte sich über die bisherigen Stadtmauern hinaus erweitern. Seit den 1960er Jahren besinnt die Stadt sich wieder auf ihre militärische Tradition. Am Deutschen Tor begrüßen den Besucher zwei Kanonen. Teile der Festungsanlagen sind freigelegt worden und bieten heute zusammen mit immer schon sichtbaren Resten ein Teilbild der ehemaligen Festungsanlage. Weniger gern wird heute an General von Lettow-Vorbeck erinnert, der in Saarlouis geboren ist. 2

Auch als Saarlouis 1815 preußisch wurde, verlor es nicht seinen militärischen Charakter. 1889 wurde es allerdings „entfestigt“ und konnte sich über die bisherigen Stadtmauern hinaus erweitern. Seit den 1960er Jahren besinnt die Stadt sich wieder auf ihre militärische Tradition. Am Deutschen Tor begrüßen den Besucher zwei Kanonen. Teile der Festungsanlagen sind freigelegt worden und bieten heute zusammen mit immer schon sichtbaren Resten ein Teilbild der ehemaligen Festungsanlage. Weniger gern wird heute an General von Lettow-Vorbeck erinnert, der in Saarlouis geboren ist. 2

Der Geschichte von Saarlouis als geometrisch angelegte Festungs- und Garnisonsstadt begegnet man auf Schritt und Tritt, ohne dass man in der äußerst lebendigen Stadt das Gefühl hat, sich in einem Museum zu bewegen. Der Große Markt, einst Exerzierplatz, ist immer noch das Zentrum, auch wenn seine große Fläche heute hauptsächlich als Parkplatz dient. 3

Die historischen Gebäude im Stadtzentrum werden zivil genutzt, für Kommerz, Kultur und, nicht zuletzt, Gastronomie. Das dominierende Gebäude am Großen Markt ist die Kommandantur, zuerst für Franzosen, dann für die Preußen. Heute residiert hier eine Buchhandlung; es ist allerdings nicht mehr das Originalgebäude, das wurde in den 1960er abgerissen und stilgerecht wiederaufgebaut.

Die historischen Gebäude im Stadtzentrum werden zivil genutzt, für Kommerz, Kultur und, nicht zuletzt, Gastronomie. Das dominierende Gebäude am Großen Markt ist die Kommandantur, zuerst für Franzosen, dann für die Preußen. Heute residiert hier eine Buchhandlung; es ist allerdings nicht mehr das Originalgebäude, das wurde in den 1960er abgerissen und stilgerecht wiederaufgebaut.

Aus der Gründungszeit stammt ein weiteres Gebäude am Großen Markt, die Ludwigskirche, auch sie innen und außen immer wieder verändert. In einer Kapsel aus Blei wird das Herz von Thomas de Choisy aufbewahrt, des ersten Gouverneurs der Stadt. Die modernen Fenster stammen vom Saarbrücker Künstler Ernst Alt.

Übrig geblieben sind auch mehrere Kasernengebäude, bei denen die französische und die preußische Geschichte sich mischen. So ist Kaserne VI, in der das Städtische Museum und die Ludwig Galerie untergebracht sind, der preußische Wiederaufbau einer französischen Kaserne an gleicher Stelle. In der Altstadt, heute größtenteils Fußgängerzone, sind noch einige der typischen zweigeschossigen Handwerkerhäuser der Festungszeit erhalten, heute fast durchgehend gastronomisch genutzt. Die Schleusenbrücke verweist auf die ursprüngliche Anlage Saarlouis‘ als so genannte Inondationsfestung, die durch gezielt herbeigeführte Überschwemmung verteidigt werden konnte.

Das Deutsche Tor wurde schon von den Franzosen so genannt, es steht noch, im Gegensatz zum einstigen Französischen Tor. Die Kasematten, von den Preußen angelegt als Unterkünfte für Soldaten und Pferde im Verteidigungsfall, bilden die „längste Theke des Saarlandes“. In einem ehemaligen Pulverlager ist eine der wichtigsten Kulturinstitutionen des Landes untergebracht, das Institut für aktuelle Kunst im Saarland.

Einen Sprung zur Wende ins 19. Jahrhundert kann man auf der Vauban-Insel machen. Dort steht zum einen das Denkmal für den braven Soldaten Lacroix. Den hatten die Franzosen vergessen, als sie nach der verlorenen Schlacht von Waterloo 1815 aus Saarlouis abzogen. Er blieb auf seinem Posten und bewachte weiter den so genannten Halben Mond, eine kleine Insel in der Saar, bis die Preußen kamen und den ahnungslosen Grenadier seinen Kameraden nachschickten. 4

Das zweite Denkmal auf der Vauban-Insel ist das von Michel Ney (1769-1815).

Das zweite Denkmal auf der Vauban-Insel ist das von Michel Ney (1769-1815).

Als tragischer Held der napoleonischen Epoche ist er der prominenteste Saarlouiser aller Zeiten. Der Sohn eines Böttchers (Fassmachers) aus der Biergasse hat sich als Haudegen in der französischen Armee hervorgetan, er hat es bis zum Marschall gebracht und wurde von Napoleon als „Tapferster der Tapferen“ („Le brave des braves“) bezeichnet. (5) Neys Bild in der Geschichte schwankt: Nach Napoleons Verbannung hat er sich den Bourbonen angedient, um nach der zeitweiligen Rückkehr des Kaisers wieder zu diesem zurück zu schwenken. So gilt er den einen als Verräter, den anderen als einer, der letztlich der Stimme seines Herzens folgte und sich auch noch bei seiner Erschießung durch die Bourbonen als Held zeigte. Als Saarlouis nach dem Zweiten Weltkrieg kurzzeitig wieder Frankreich unterstand, sollte die neu errichtete Statue des Marschalls der französischen Kulturpropaganda dienen. Seltsam unkriegerisch blickt er seitdem von der Vauban-Insel auf seine Geburtsstadt.5

Als – je nach dem – tragische, heldische oder verräterische Figur ist Michel Ney als einziger Saarländer in die Weltliteratur eingegangen – mit Auftritten z.B. in Tolstois „Krieg und Frieden“, Stendhals „Kartause von Parma“ und Hemingways „Paris – Ein Fest fürs Leben“.

Exkurs: Michel Ney

Hans Jörg Schu hat 2015 einen Vortrag gehalten über „Das Bild des Marschall Ney in der Literatur“, in dem er interessante Funde präsentierte. Sein Fazit: „In dem kontrastreichen Mosaik, das sich hieraus zusammenfügt, wird die Zwiespältigkeit des geschichtlichen Vorbildes vielleicht eher fassbar als in nüchternen Analysen.“

Äußerst positiv ist das Bild des Saarlouisers, das Theodor Fontane (1819-1898) überliefert. Ney sei der besondere Liebling, ja der Abgott von Fontanes Vater gewesen. In seinem autobiographischen Roman „Meine Kinderjahre“ erinnert sich der Schriftsteller an die Geschichten, die ihm sein Vater erzählt hat, unter anderem die von Neys Erschießung: Als der Kommandeur des Erschießungspelotons noch einmal alle Titel des Marschalls habe aufzählen wollen, habe der ihn unterbrochen und gesagt: „Wozu all diese Titel…Michel Ney…nichts weiter…und bald nur noch ein bisschen Staub.“ Und in „Von Zwanzig bis Dreißig“ überliefert Fontane, dass Ney vor der Schlacht „immer erst Kurbetten [„courbette“: frz = Bückling, tiefe Verbeugung] gemacht und Kreise beschrieben habe“ – „autogenes Training also in Napoleonischer Zeit“, kommentiert Hans Jörg Schu.

In Metz hat Fontane die Standbilder der Marschälle Fabert und Ney verglichen: In Neys Händen kein friedliches Blatt Papier, kein Bestallungsdokument mit Namen und Datum wie bei Fabert, „sondern das kurze Gewehr des französischen Voltigueurs; nichts ruhig Statuarisches, alles Attacke: der alte Soldat siegreich über den Marschall.“ (Ganz anders also auch, so könnte man ergänzen, als das Saarlouiser Standbild von Ney.) Fontane: „er starb den Tod des Verräters, und er starb ihn mit Recht – aber die Welt hat ihm längst verziehen; er war treulos aus Treue. Er setzte sein Herz über sein Wort.“

Im Unterschied zu Fontane ist der Dichter Christoph Martin Wieland (1733-1813) dem Marschall persönlich begegnet. Nach dem preußischen Debakel bei Jena und Auerstädt waren die französischen Truppen am 15. Oktober 1806 in Weimar eingerückt, noch am gleichen Tag machte Ney dem 73jährigen Dichter und Senior der deutschen Aufklärung seine Aufwartung. Wieland war tief beeindruckt, in einem Brief berichtet er: Der Reichs-Marschall „überhäufte mich nicht nur mit Politesse, sondern zeigte mir sogar einen Grad von Achtung und estime…wie es mir in meinem ganzen Leben noch von keinem Manne seines Ranges und seiner Profession erwiesen wurde“.

Goethe hingegen ist Ney nur fast begegnet. Der Dichter machte sich nach dem Einzug der Franzosen in Weimar große Sorgen um sich und die Seinen. Dass er den französischen Offizier Michel Ney als Einquartierung in seinem Haus in Weimar erhalten sollte, war für ihn eine beruhigende Nachricht. Es kam dann aber doch nicht dazu, weil der ansonsten so bescheidene Saarlouiser sich ein repräsentativeres Quartier aussuchte. Man kann Schu hier ergänzen: Letzten Endes hat Ney damit die Eheschließung Goethes mit seiner langjährigen Gefährtin Christiane Vulpius eingeleitet. Nachdem nämlich durch Neys Ausbleiben Goethes Haus schutzlos den plündernden Soldaten ausgesetzt war, hat Christiane sich ihnen mutig entgegengestellt, woraufhin Goethe aus Dankbarkeit nun plötzlich zur Heirat drängte, die wenige Tage später vollzogen wurde.

Total negativ ist das Bild, das Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) in seinem Drama „Napoleon oder Die hundert Tage“ von Ney zeichnet. Hier ist er nicht der „Tapferste der Tapferen“, als den Napoleon ihn bezeichnet hat, sondern ein devoter, auf höfischem Parkett unsicherer Emporkömmling, der sich bei der alten Dynastie anbiedert. Dort meint man über ihn: „Der Ney, der Ney – der unsere Zukunft? – Kleiner und hässlicher ist sie nicht zu finden.“ Und auch Napoleon lässt der Dramatiker Verächtliches über Ney sagen: „Er ist der mutigste meiner Generäle, doch an Charakter der schwächste.“

Michel Ney aus Saarlouis hat sogar einen Auftritt im Weltklassiker „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi (1828-1910). Hans Jörg Schu schreibt dazu: „Aus seiner russischen Perspektive heraus lässt Tolstoi nicht einmal die militärische Tüchtigkeit und Tapferkeit Neys gelten. In seinem Roman ‚Krieg und Frieden‘ bezweifelt er sogar dessen Leistungen in der Schlacht von Borodino, für die jener doch vom Kaiser mit dem Titel eines Prince de la Moskowa ausgezeichnet worden war.“ Tolstoi urteilt sarkastisch, dass die „geistige Größe“ Neys „bekanntlich darin bestand, dass er bei Nacht und Nebel auf einem Umweg durch den Wald über den Dnjepr flüchtete“.

„Der verächtlichen Darstellung Tolstois“, sagt Schu, „setzt nicht minder patriotisch die französische Literatur des 19. Jahrhunderts ihr etwas Pathetisches Heldenbild entgegen.“ Gemeint sind Stendhal und Victor Hugo, die den Marschall nicht auf dem Höhepunkt seiner Erfolge, sondern in der Schlacht von Waterloo zeigen. In Stendhals (1783-1842) Roman „Die Karthause von Parma“ begegnet Fabrizio del Dongo seinem Idol auf dem Schlachtfeld. Die Begegnung macht ihn überglücklich und lässt ihn von Ruhm und Heldentum träumen. Er betrachtet den Marschall, der „ganz blond“ ist und einen „dicken, roten Kopf“ hat: „Solcherlei Köpfe haben wir in Italien nicht, dachte er bei sich. Ich bin so bleich und habe kastanienbraune Haare, und nie werde ich so aussehen wie er, setzte er traurig hinzu. Damit wollte er sagen: Ich werde nie ein Held.“

Victor Hugo (1802-1885) zeigt Ney in seinem Roman „Die Elenden“ in dramatischen Kampfesszenen: „Ney bot sich im großartigen Bewusstsein des nahen Todes allen Kugeln dar, das fünfte Pferd war schon unter ihm gefallen. Mit flammenden Augen und mit Schaum auf den Lippen, in aufgeknöpfter Uniform, eine seiner Achselklappen von einem englischen Hiebe halb durchschnitten, mit seinem Ordenssterne auf der Brust, den eine Kugel verbogen hatte, von Schweiß, Blut und Schmutz bedeckt und einen zerbrochenen Degen in der Hand rief er: ‚Seht, wie ein französischer Marschall auf dem Schlachtfeld stirbt!‘ Vergebens! Er starb nicht […]“

Die Schlacht bei Waterloo hat auch in die deutsche Literatur Eingang gefunden. In der historischen Miniatur „Die Weltminute von Waterloo“ in „Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig (1881-1942) heißt es u.a.: „Und entschlossen, gewaltsam ein Ende zu machen, schleudert Marschall Ney – ebenso tollkühn wie [der französische Marschall] Grouchy allzu bedächtig – (drei Pferde wurden ihm schon unter dem Leib weggeschossen) mit einem Wurf die ganze französische Kavallerie in einer einzigen Attacke heran.“

Für Ernst Jünger (1895-1998) war der Ney, der sich bei seiner Hinrichtung weigerte, niederzuknien und sich eine Augenbinde anlegen zu lassen, eine späte Verkörperung ritterlicher Tugenden (im Tagebuch „Siebzig verweht I“).

Ernest Hemingway (1899-1961) sah in Ney einen frühen Vertreter der „Lost Generation“, jener „verlorenen Generation“, die der Krieg gezeichnet hatte. In Hemingways Roman „Über den Fluss und in die Wälder“ wird Ney zum Schicksalsgefährten des glücklosen, zerschossenen und degradierten Oberst Richard Cantwall, der in einem sinnlosen Einsatz sein ganzes Regiment verloren hat und sich nun dem Tode nahe weiß. Und in „Paris – Ein Fest fürs Leben“ erzählt Hemingway liebevoll von einer Begegnung mit seinem „alten Freund“, der Statue des Marschalls Ney, „wie er allein dastand und niemand hinter ihm“, und dass er dachte, „dass alle Generationen verloren waren und immer gewesen waren und immer sein würden, und ich machte in der ‚Closerie‘ halt, um der Statue Gesellschaft zu leisten, und trank ein kaltes Bier […]“.

Michel Ney als literarische Figur, meint Hans Jörg Schu, sei „mindestens ebenso interessant wie die historische“.

Auch saarländische Autoren haben sich mit Michel Ney befasst. Bei Johannes Kirschweng (1900-1951) tritt er indirekt in Erscheinung, nämlich als „Der Neffe des Marschalls“ (so der Titel des Romans von 1939). Dieser Peter Ney, ein Dorfschuster aus Beaumarais, verkörpert als Inbegriff saarländischer Friedfertigkeit das Gegenteil des heldenhaften Marschalls. Alfred Gulden (Jahrgang 1944) hat diese von Kirschweng erfundene Figur in seiner historischen Revue „Saarlouis 300“ in Bild 24 („für Johannes Kirschweng“) kurz wiederaufleben lassen. In einem anderen Bild von Guldens Revue leuchtet im Hintergrund bedrohlich das Bild der Saarlouiser Ney-Statue.

Der Saarbrücker Autor Hans Eckert (1938-2004) hat dem Marschall in seinen „Moritaten für Saarländer“ einen Prosatext und eine Moritat gewidmet. In dem Prosatext heißt es in Bezug auf das Saarlouiser Ney-Denkmal und seine Abbildung auf einer Briefmarke: „Man soll Geschichte nicht missbrauchen und Militärs nicht solche Ehren erweisen.“ Und in der Moritat wird Ney zum typischen Saarländer: „Als Pair von Frankreich war ich Royalist. / Man wechselt im Leben die Seiten. / Ein echter Saarländer übt diese List / konstant in wechselnden Zeiten.“

Eine sehr aufwändig recherchierte Biographie hat Ernst Klitscher 1993 unter dem Titel „Michel Ney. Soldat der Revolution – Marschall des Kaisers“ vorgelegt.

Im Dritten Reich wurde der Stadtname zu „Saarlautern“ eingedeutscht. Die französischen Besatzer haben das nach dem Zweiten Weltkrieg symbolträchtig am 14. Juli 1945, dem französischen Nationalfeiertag, wieder rückgängig gemacht.

Die Stadt Saarlouis besteht heute aus acht Stadtteilen, die durch Zusammenschluss, Zusammenlegung oder Neuplanung zu einer Einheit wurden: dem 1680 gegründeten Saarlouis, dem 1907 angeschlossenen Roden, den 1936 hinzugekommenen Orten Fraulautern, Lisdorf, Beaumarais und Picard, dem 1970 eingemeindeten Neuforweiler und dem 1967 auf den Gemarkungen Roden und Fraulautern entstandenen neugeplanten Stadtteil Steinrausch. Jeder der Stadtteile hat seine eigene Geschichte, die zum Teil viel älter ist als die von Saarlouis, und seinen eigenen Charakter.

Alfred Gulden neben dem Denkmal des Soldatens Lacroix

Eindeutig lokalisierbar trägt ein frühes Buch von Alfred Gulden den Titel „Auf dem großen Markt“, dem Großen Markt hat er auch ein Mundartgedicht gewidmet („Om grooßen Määat“). Gulden ist der bekannteste zeitgenössische Dichter der Stadt. Der saarländische Kunstpreisträger ist 1944 in Saarlouis geboren und aufgewachsen. Gulden ist Heimatdichter in einem modernen Sinn, Saarlouis ist bei ihm immer wieder Thema, und in seinen Mundartgedichten im Dialekt von Saarlouis-Roden ist der Geburtsort seiner Mutter immer präsent. In hochdeutschen Prosatexten erinnert er sich an den Zirkus und die Kirmes, die er als Kind auf dem Saarlouiser Großen Markt erlebt hat, oder an den Einsturz eines Gasthauses. In „S/a/a/r/l/o/u/i/s“ gibt er den Monolog eines ewig gestrigen Lehrers wieder, der darauf besteht, dass der Schüler „Saarlautern“ sagt und nicht „Saarlouis“. In einem anderen Text erinnert Gulden an den Abriss der Synagoge in der Silberherzstraße 1983. 6

1980 wird Guldens Revue „Saarlouis 300“ unter der Regie des Autors uraufgeführt, ein Stück zum 300jährigen Stadtjubiläum, realisiert von Berufsschauspielern und Laien in Hochdeutsch und Dialekt.

Die Familie Gulden wohnt zunächst in der Von-Schütz-Straße (siehe die Kindheitserinnerung in seinem Gedicht „Von-Schütz-Straße), ab 1953 in der Robert-Koch-Straße. Später zieht die Familie nach Roden. Trotz seiner Gedichte in Rodener Mundart hat Gulden sich immer als städtischer Saarlouiser gefühlt.

Der in Saarlouis geborene Werner Treib gehört zu den Autoren, die durch den Saarländischen Mundartwettbewerb zum Schreiben fanden. Aus der Saarlouiser Kernstadt stammt Karin Peter, die mit vielfältigen Veröffentlichungen über und in Saarlouiser Mundart hervorgetreten und dafür mit dem Saarlouiser Kulturpreis wie auch dem Tonton-Preis ausgezeichnet wurde. Ein überzeugter Saarlouiser ist Norbert J. Breuer alias Norbert Breuer-Pyroth, der nicht nur Ratgeber-Bücher für deutsche Geschäftsleute auf dem französischen Markt schreibt, sondern auch Erzählungen und Satiren, und der ein Wörterbuch zum aussterbenden Alt-Saarlouiser Sprachgut herausgebracht hat.

Lange schon ein Saarlouiser ist auch der 1962 in Schwalbach geborene Andreas H. Drescher, der sich selber als „Grenzgänger zwischen Literatur, Kunst, Film und Musik“ charakterisiert. 2017 erhielt er den Kulturpreis für Kunst und Wissenschaft des Kreises Saarlouis. In einer Besprechung seines 2016 erschienenen Buches „Die Rückkehr meines linken Arms“ („Saarbrücker Zeitung“ vom 5.1.17) spielt sein aus dem Saarland stammender Schriftstellerkollege Konstantin Ames Drescher gegen Alfred Gulden aus. In Gulden, meint Ames, habe Saarlouis zwar einen „fähigen Chronisten“, der aber das Typische vor dem Abseitigen betone. Der Erzähler Andreas H. Drescher biete einen wohltuenden Kontrapunkt zu den „ungeheuer probaten saarlouisbezüglichen Guldeniana“. Drescher erzählt in dem Buch die Geschichten von 29 Menschen aus Saarlouis und Umgebung – oft problematische Lebensläufe von Durchschnittsmenschen, Außenseitern, schlecht Integrierten, Kriminellen. Die Erzählweise ist realistisch, aber der Autor hat sich die poetische Freiheit genommen, sie literarisch zu bearbeiten. „Keine von den Figuren im Buch“, sagt Drescher, „ist vollständig erfunden, und keine Figur in dem Buch ist ein Portrait eines lebendigen Menschen.“